Innovation in der Notfallmedizin

CARL verschiebt die Grenzen der Reanimationstherapie

Nur wenige Menschen überleben einen Herz-Kreislauf-Stillstand, da der Sauerstoffmangel vielfältige Schäden im Körper verursacht. Forschende des Universitätsklinikums Freiburg und der Resuscitec GmbH entwickelten deshalb das neuartige Reanimationskonzept CARL, das neben dem Sauerstoffgehalt noch viele weitere Parameter im Blut patientenspezifisch anpasst und so die Überlebenschancen stark verbessert sowie neurologische Schäden reduziert.

In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 120.000 Personen außerhalb einer Klinik einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand (HKS).1) Nur 11 Prozent der Betroffenen überleben, unter anderem weil Wiederbelebungsmaßnahmen häufig zu spät beginnen. Aber auch bei optimaler Versorgung springt das Herz nicht immer wieder an, da in mehr als 60 Prozent der Fälle ein Herzinfarkt, also eine wesentliche Schädigung des Organs, zugrunde liegt. Und selbst wenn das Herz dann wieder schlägt, ist es oftmals so geschwächt, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend durchblutet und mit Sauerstoff versorgt werden kann. Während des Stillstandes sammeln sich zudem toxische Stoffwechselprodukte in Blut und Zellen an, weshalb die Reperfusion (Wiederdurchblutung) zumeist weitere Schäden verursacht. Deshalb sind auch im Krankenhaus die Überlebenschancen bei einem HKS gering (20 Prozent), und ein großer Teil der Überlebenden behält schwere neurologische Beeinträchtigungen.

CARL - zielgerichtete extrakorporale Reperfusion

Das innovative Reanimationskonzept CARL (Controlled Automated Reperfusion of the whoLe Body) wurde von Prof. Dr. Friedhelm Beyersdorf, Prof. Dr. Georg Trummer und Prof. Dr. Christoph Benk (von links nach rechts) und ihren Mitarbeitenden am Universitätsklinikums Freiburg und in der Resuscitec GmbH entwickelt. © Universitätsklinikum Freiburg

Das innovative Reanimationskonzept CARL (Controlled Automated Reperfusion of the whoLe Body) wurde von Prof. Dr. Friedhelm Beyersdorf, Prof. Dr. Georg Trummer und Prof. Dr. Christoph Benk (von links nach rechts) und ihren Mitarbeitenden am Universitätsklinikums Freiburg und in der Resuscitec GmbH entwickelt. © Universitätsklinikum Freiburg„Wir haben uns bereits vor 30 Jahren gefragt, wie sinnvoll es ist, nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand das körpereigene unveränderte Blut wieder zuzuführen. Denn damit ignoriert man die pathophysiologischen Ursachen“, berichtet Prof. Dr. Friedhelm Beyersdorf, ehemaliger Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg. In jahrzehntelanger Forschung identifizierten er und sein Kollege Prof. Dr. Georg Trummer, Bereichsleiter Intensivmedizin, zusammen mit einer großen Gruppe weiterer Forschenden zunächst die therapeutischen Faktoren für eine erfolgreiche Reperfusion und entwickelten anschließend gemeinsam mit Prof. Dr. Christoph Benk, dem Bereichsleiter Kardiotechnik, eine neuartige kleine Herz-Lungen-Maschine speziell für die Reanimation.

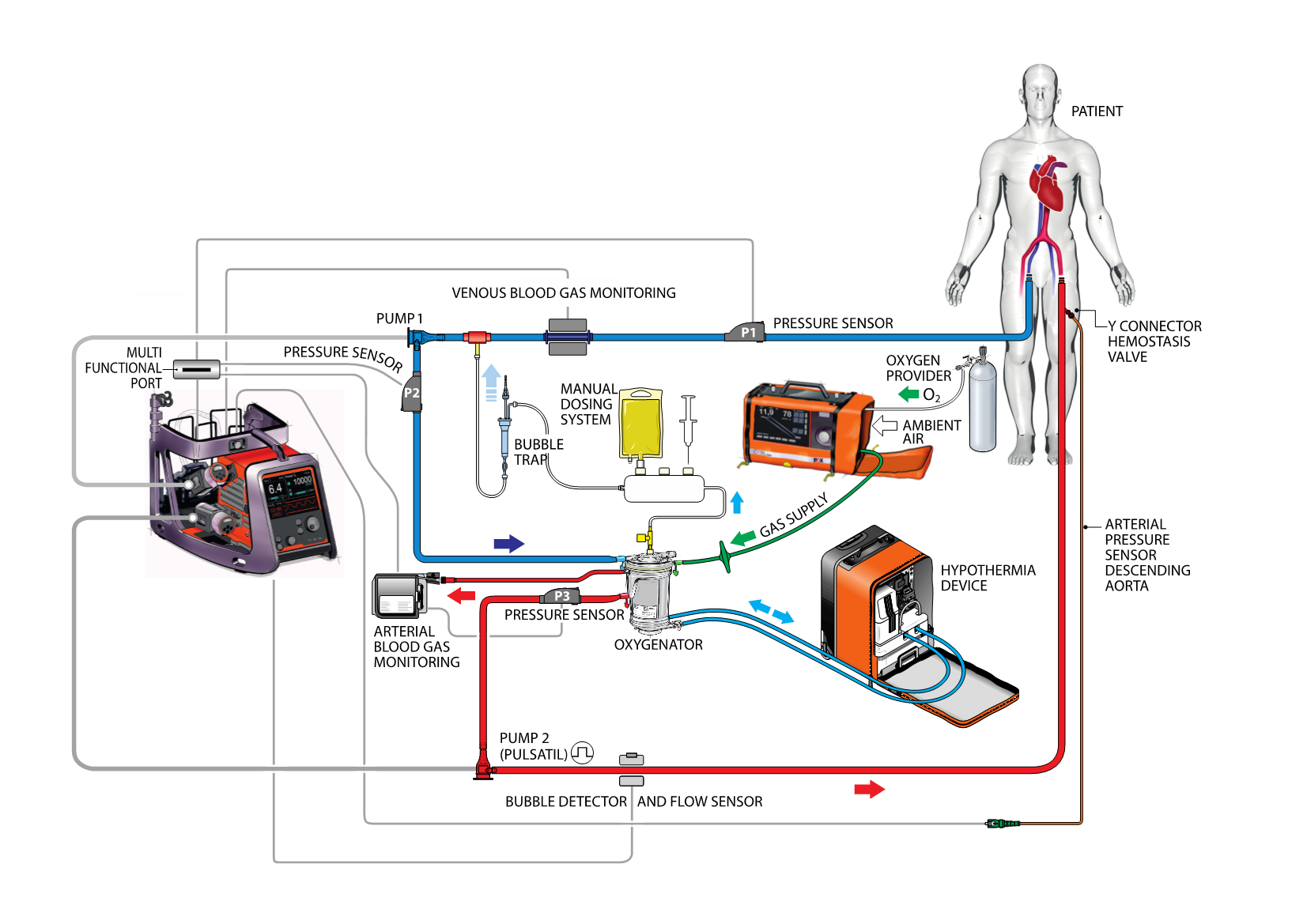

Das als CARL bezeichnete Therapiekonzept – Abkürzung für Controlled Automated Reperfusion of the whoLe Body – beinhaltet 7 unterschiedliche Geräteeinheiten. Um unabhängig von der zugrundeliegenden Erkrankung zu sein, werden Herz- und Lungenfunktion vollständig ersetzt. Dazu wird Blut aus der großen Leistenvene entnommen und extrakorporal, also außerhalb des Körpers, verändert, bevor es in die Leistenarterie zurück gepumpt wird. „Im Vergleich zu konventionellen Herz-Lungen-Maschinen korrigieren wir allerdings nicht nur den Sauerstoffgehalt des abgestandenen Bluts, sondern insgesamt 14 essenzielle Parameter“, beschreibt Beyersdorf die innovative Technologie. Dabei gehen die Mediziner sehr behutsam vor, denn der durch den Sauerstoffmangel entstandene Schaden lässt sich nicht so einfach beheben. Der Herzchirurg erläutert: „Es ist beispielsweise wichtig, zu Beginn der Reperfusion nicht zu viel Sauerstoff zuzuführen, sonst würden sich freie Radikale bilden, die die Energiekraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, weiter schädigen.“

Umfassendes Monitoring ermöglicht individuelle Anpassung der Blutparameter

Aber auch die Konzentration von Kohlendioxid, verschiedenster Elektrolyte wie Calcium, Kalium und Natrium sowie der Säuregehalt des Bluts werden mit Hilfe von CARL eingestellt. Zusätzlich erfolgt die Anpassung mehrerer physikalischer Parameter. „Wir arbeiten mit einer Doppelpumpensteuerung und können so einen pulsatilen Blutfluss generieren“, erklärt Ingenieur Benk. „Eine Pumpe leitet das Blut durch die künstliche Lunge, die andere beschleunigt es in dem Maße, dass der Blutfluss wie unter physiologischen Bedingungen pulsiert.“ Auf diese Art und Weise lässt sich zudem ein stark erhöhter Blutdruck erzeugen, der auch bei den nach einem HKS angeschwollenen Zellen der Gefäßinnenwand eine ausreichende Durchblutung des Gehirns sicherstellt. „Mit Hilfe einer neu konstruierten Kühleinheit senken wir überdies die Temperatur des zurückfließenden Bluts, sodass der Körper der Betroffenen schnell auf etwa 33 °C abkühlt und sich die Stoffwechselvorgänge verlangsamen.“

Ein wesentlicher Aspekt des Verfahrens sind die umfangreichen Echtzeitmessungen aller Parameter während der Behandlung, die es erlauben, die Therapie rasch und individuell anzupassen. Denn jeder und jede Erkrankte hat eine spezielle Ausgangsituation und reagiert anders auf die Maßnahmen.

Schematische Darstellung des CARL-Therapiekonzepts. Das aus der Leistenvene entnommene Blut wird in einem extrakorporalen Kreislauf vielfältig untersucht (beispielsweise Blutgase, Blutdruck, Elektrolytgehalt) und mit angepassten Parametern sowie gekühlt über die Leistenaorta zurückgeführt.

Schematische Darstellung des CARL-Therapiekonzepts. Das aus der Leistenvene entnommene Blut wird in einem extrakorporalen Kreislauf vielfältig untersucht (beispielsweise Blutgase, Blutdruck, Elektrolytgehalt) und mit angepassten Parametern sowie gekühlt über die Leistenaorta zurückgeführt.

Quelle: https://doi.org/10.3390/jcm13010056, Georg Trummer, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Spin-off Resuscitec GmbH

Zu Beginn ihrer Arbeiten griffen die Forschenden auf bestehende Technologien zurück und testeten die Methode im Tiermodell. Benk schildert: „Das damalige Gerätesystem passte fast nicht in den Raum, aber wir konnten die ersten Therapien erfolgreich durchführen.“ Um die Ergebnisse der Grundlagenforschung in eine kleine und vor allem mobile Technologie überführen zu können, wurde dann 2010 die Resuscitec GmbH gegründet. Trummer erklärt: „Gerade beim Herz-Kreislauf-Stillstand ist Zeit ein wichtiger Faktor, deshalb ist es von Vorteil, wenn die Therapie zum Patienten gebracht werden kann. Wenn die Betroffenen – wie in den meisten Fällen – mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kommen, kann dort durch das tragbare Gerät die Behandlung sofort beginnen.“

Das derzeit aus 60 Mitarbeitenden bestehende Unternehmen hat insgesamt 7 verschiedene Medizinprodukte entwickelt, die alle seit 2020 für die Klinik zugelassen sind. Durch die Fusion verschiedener Geräte zu einer Einheit und den Einsatz von Carbon konnten sowohl Größe als auch Gewicht (nur noch 18 kg) signifikant reduziert werden, sodass CARL nun problemlos in einem Fahrzeug Platz finden oder an einer Patiententrage angebracht werden kann.

Zwei- bis dreifach erhöhte Überlebenschance bei guten neurologischen Funktionen

Die CARL Technologie beinhaltet den CARL Controller, CARL MOX zur O2- und CO2-Kontrolle und die Kühleinheit CARL COOLER. © Resuscitec GmbH

Die CARL Technologie beinhaltet den CARL Controller, CARL MOX zur O2- und CO2-Kontrolle und die Kühleinheit CARL COOLER. © Resuscitec GmbHIn einer im Dezember 2023 im renommierten Fachmagazin Journal of Clinical Medicine veröffentlichten europaweiten Studie2) zeigen sich die beeindruckenden Erfolge des innovativen Therapiekonzepts deutlich. Erstautor Trummer schildert: „Wir haben versucht, die Realität abzubilden, deshalb handelt es sich um eine Beobachtungsstudie ohne harte Ein- und Ausschlusskriterien.“ Dementsprechend wurde das Gerät auch bei über 80-Jährigen und Personen mit einer sehr schlechten Ausgangslage eingesetzt.

Insgesamt wurden von Januar 2020 bis Januar 2023 in 7 spezialisierten Zentren in Deutschland, Österreich und den Niederlanden 69 Patientinnen und Patienten im Alter zwischen 21 und 86 Jahren behandelt. Die Gesamt-Überlebensrate betrug 42 Prozent bzw. sogar 48 Prozent, wenn die neun nicht überlebensfähigen Personen mit Aortenriss bzw. gerissenem Herzmuskel ausgeschlossen werden. Fand der HKS innerhalb der Klinik statt, überlebten fast 52 Prozent der Erkrankten. Bei den außerhalb der Klinik Betroffenen betrug die Rate 35 Prozent. Wurden letztere aber bereits vor Einlieferung ins Krankenhaus an CARL angeschlossen, so erhöhte dies ihre Chancen auf 57 Prozent.

Bemerkenswerterweise behielt die Mehrzahl der Überlebenden (80 Prozent) keine oder nur geringe neurologische Beeinträchtigungen (CPC 1-2, Cerebral Performance Category) zurück. Und selbst bei einem Drittel der als Pflegefälle mit CPC-3 aus der Klinik Entlassenen verbesserte sich der Zustand innerhalb von 90 Tagen noch deutlich.

„Alle Betroffenen hätten normalerweise nicht überlebt“, betont Trummer. Beyersdorf ergänzt: „Unsere Therapie kommt ja erst zum Einsatz, wenn das Herz durch konventionelle Wiederbelebungsmaßnahmen nicht wieder anspringt. CARL steht am Ende der Rettungskette.“ Bisher war die Überlebenschance nach 20- bis 30-minütiger Reanimation praktisch gleich Null. Mit Hilfe des neuartigen Verfahrens überlebten nach dieser Zeitspanne alle Personen, und es konnten sogar einige nach mehr als 60-minütigen Wiederbelebungsmaßnahmen gerettet werden.

Preiswürdiges Therapiekonzept

Das ambitionierte Projekt forderte viel Durchhaltevermögen von den Forschenden. Inzwischen ist CARL aber europaweit im Einsatz, und die Zulassung für den US-Markt soll ebenfalls erfolgen.

Im Jahr 2023 wurden Resuscitec und das Universitätsklinikum Freiburg für ihre Arbeiten mit dem Lothar-Späth-Award für innovative Entwicklungen aus Baden-Württemberg und Thüringen ausgezeichnet. Denn CARL geht zielgerichtet auf den besonderen individuellen Zustand nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand ein und verschiebt so die bisherigen Grenzen der Reanimation.