Geschlechterspezifische Unterschiede

Gendermedizin: Warum ist gute Gesundheitsversorgung nicht für alle selbstverständlich?

Gendermedizin erforscht die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Gesundheit. Denn viele Krankheiten äußern sich bei Männern und Frauen verschieden, und auch Therapien wirken bei den Geschlechtern nicht gleich. Das Problem: Bisher gibt es zu wenig Daten über diese Unterschiede. Das wollen Forschungsteams wie das von Professorin Dr. Dr. Sonja Loges von der Universitätsmedizin Mannheim und dem Deutschen Krebsforschungszentrum ändern.

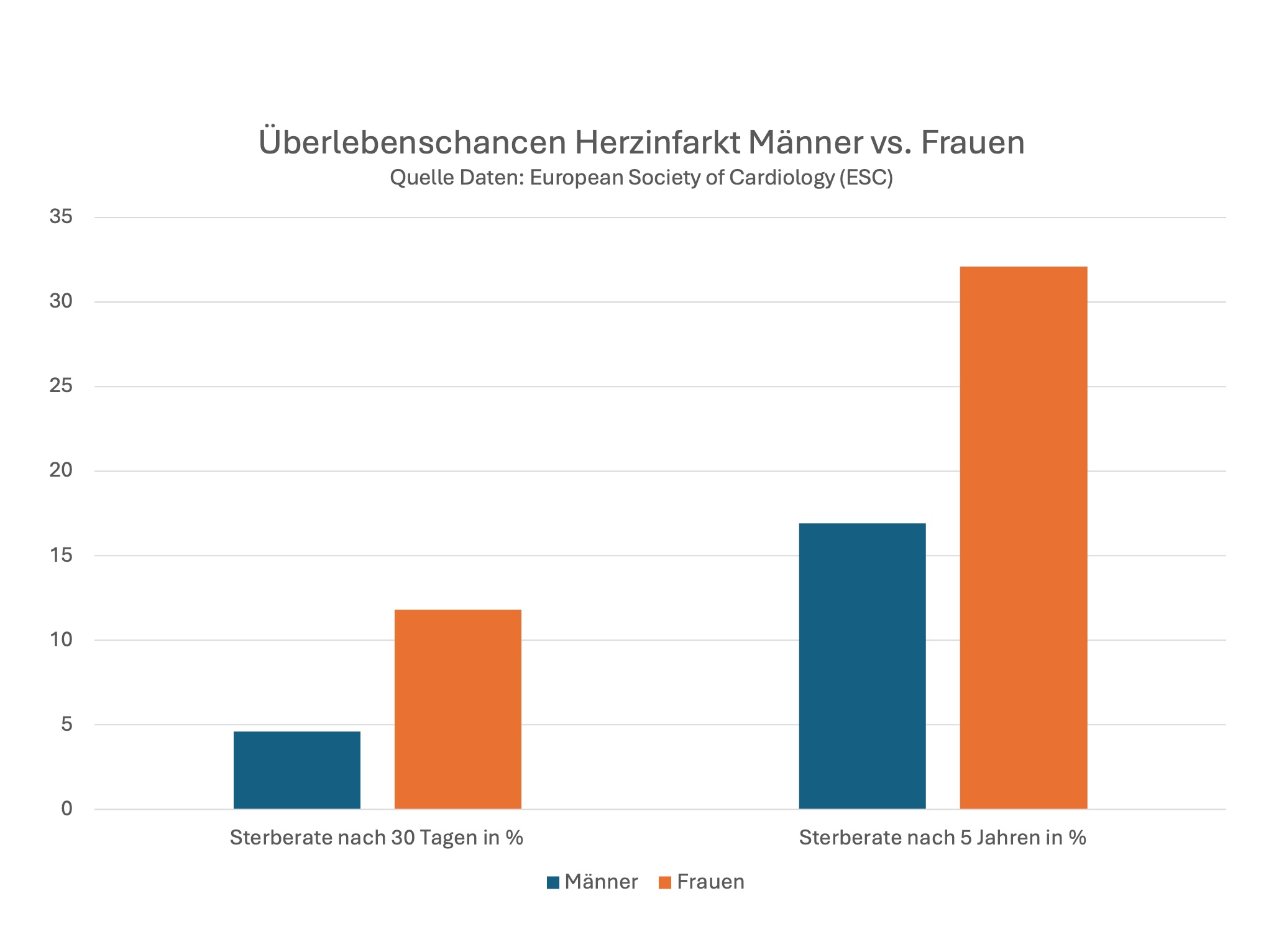

Frauen haben auch heute noch ein doppelt bis fast dreifach so hohes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben wie Männer und werden später im Krankenhaus aufgenommen, belegt eine Studie, die die European Society of Cardiology (ESC) 2023 (1) vorgestellt hat. Selbst um verschiedene Risikofaktoren bereinigt, waren der Studie zufolge nach 30 Tagen 11,8 % der Frauen im Vergleich zu 4,6 % der Männer verstorben. Nach fünf Jahren waren 32,1 % der Frauen gegenüber 16,9 % der Männer verstorben. © Dr. Anja Segschneider

Frauen haben auch heute noch ein doppelt bis fast dreifach so hohes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben wie Männer und werden später im Krankenhaus aufgenommen, belegt eine Studie, die die European Society of Cardiology (ESC) 2023 (1) vorgestellt hat. Selbst um verschiedene Risikofaktoren bereinigt, waren der Studie zufolge nach 30 Tagen 11,8 % der Frauen im Vergleich zu 4,6 % der Männer verstorben. Nach fünf Jahren waren 32,1 % der Frauen gegenüber 16,9 % der Männer verstorben. © Dr. Anja SegschneiderIn den 1980er Jahren machte die amerikanische Kardiologin Marianne J. Legato eine Entdeckung, die sie völlig verblüffte: Viele ihrer Herzinfarkt-Patientinnen zeigten nicht die typischen Symptome wie Schmerzen in Brust und Armen. Stattdessen litten sie unter Schweißausbrüchen, Übelkeit sowie Rücken-, Kopf- und Nackenschmerzen. Die Folge: Ärztinnen und Ärzte taten den lebensbedrohlichen Zustand der Frauen ab und schickten die Patientinnen mitunter einfach wieder nach Hause – nicht selten mit fatalem Ausgang. Legato war schockiert. Konnte es sein, dass Frauen bei Herzerkrankungen ganz andere Symptome zeigten als Männer? Und wenn ja, wie war es möglich, dass selbst ausgebildete Ärztinnen und Ärzte davon nichts wussten? Legato hatte ihr neues Fachgebiet gefunden. Heute gilt sie als eine der Begründerinnen der Gendermedizin.2)

Jahrzehnte später ist klar, wie grundlegend sich der männliche und weibliche Körper tatsächlich unterscheiden. Es geht dabei um weit mehr als Geschlechtsorgane und Hormone. Frauen und Männer reagieren häufig vollkommen anders auf Medikamente und Therapien. Ihre Krankheitsverläufe und Symptome sind teilweise komplett unterschiedlich. Dennoch wird auch heute noch in der Diagnostik und beim Verschreiben von Medikamenten nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen, ob die zu behandelnde Person ein Mann oder eine Frau ist.

Therapien müssten an das Geschlecht angepasst werden

Prof. Dr. Dr. Sonja Loges, Ärztliche Direktorin der Abteilung für Personalisierte Onkologie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) & DKFZ-Hector Krebsinstitut und Leiterin der Abteilung Personalisierte Medizinische Onkologie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).

Wie unterschiedlich Therapien bei Männern und Frauen tatsächlich wirken, weiß Prof. Dr. Dr. Sonja Loges, Ärztliche Direktorin der Abteilung für Personalisierte Onkologie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) & DKFZ-Hector Krebsinstitut und Leiterin der Abteilung Personalisierte Medizinische Onkologie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), nur zu gut. Sie forscht unter anderem zur Immuntherapie, die bei bestimmten Formen von Lungenkrebs zum Einsatz kommt. Hierbei wird das körpereigene Abwehrsystem der Patientinnen und Patienten wieder fit gemacht, damit es die Tumore selbständig bekämpfen kann. Für viele schwer Kranke ist das eine große Hoffnung. Aber: „Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass bei einer der großen Zulassungsstudien für eine neue Immuntherapie beim Lungenkarzinom kaum Frauen teilgenommen haben“, sagt Loges. Also forschte sie nach und stellte schließlich fest, dass die Therapie zwar bei Männern effektiv war, bei Frauen im Vergleich zur Chemotherapie jedoch keinen Überlebensvorteil brachte. Sprich: Für die Patientinnen war die Immuntherapie in der aktuellen Form nicht so wirksam wie bei Männern. „Dennoch ist das Medikament auch für Frauen zugelassen“, berichtet die Wissenschaftlerin.

Derlei Ungereimtheiten kämen auch umgekehrt vor, sagt Loges. Bei einem Medikament für Lymphdrüsenkrebs habe sich beispielsweise erst nach Jahren gezeigt, dass die empfohlene Dosis für Männer ab 65 eigentlich erheblich höher sein müsste. Hier waren in den Zulassungsstudien Frauen überrepräsentiert. Solche Diskrepanzen gibt es in etlichen Bereichen: Frauen haben ein aktiveres Immunsystem und leiden daher öfter an Autoimmunerkrankungen. Männer dagegen trifft das Coronavirus heftiger. Bei Frauen werden ADHS3) oder Autismus4) oft nicht erkannt, weil sie als „Männerkrankheit“ gelten. Bei Männern werden dagegen Depressionen häufig viel zu spät diagnostiziert, weil sie andere Symptome zeigen als Frauen. Die Geschlechterunterschiede in der Behandlung zu beachten, würde daher allen helfen.

Es gibt zu wenig Daten zu medizinischen Geschlechtsunterschieden

Doch was sind die Gründe dafür, dass manche Krankheiten bei Männern und Frauen so unterschiedlich aussehen oder sie auf Medikamente anders reagieren? Häufig werden die Hormone als Ursache genannt, aber sie sind wohl nicht der einzige Grund. Tatsächlich lässt sich die Frage nach dem Warum gar nicht so leicht beantworten. „Das Problem ist, dass uns insgesamt einfach Daten fehlen“, moniert Loges. Man spricht insofern auch von der Gender Data Gap, denn es mangelt an Studiendaten, die explizit zwischen den Geschlechtern unterscheiden oder sich spezifisch mit Frauen befassen.

Die Forschung ist männlich, und so gibt es vor allem Daten, die auf Männer zutreffen. Tierversuche werden überwiegend an männlichen Tieren vorgenommen. In Klinischen Studien an Menschen sind Männer weit überproportional vertreten. Die Daten, die für Männer erhoben wurden, werden dann einfach auf Frauen übertragen. Oft wird dies damit begründet, dass der weibliche Zyklus die Forschung zu kompliziert und teuer mache. Loges sieht dieses Argument jedoch kritisch. „Neue Therapien werden ja auch unabhängig vom Zyklus für alle Frauen zugelassen.“

Woran liegt es dann wirklich, dass Frauen in Klinischen Studien unterrepräsentiert sind? Auch diese Frage lässt sich derzeit nicht beantworten, denn auch hierzu fehlen die Daten. „Sind vielleicht die Ärztinnen und Ärzte dafür verantwortlich? Oder liegt es auch an den Studienteilnehmenden? Ist es so, dass Frauen vielleicht skeptischer sind?“, fragt Loges. Sie will mit ihrem Team einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Gender Data Gap in der Medizin schließt. So ist sie unter anderem Teil einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsgruppe zum Thema Geschlechtsunterschiede im Immunsystem (Research Unit 5068 “Sex differences in immunity”)5) und plant ein weiteres Projekt, das feststellen soll, woran es liegt, dass Frauen in Klinischen Studien so oft unterrepräsentiert sind.

Der Weg zu einer guten Versorgung für alle ist steinig

Die Medizin gerechter zu machen, scheint jedoch gar nicht so leicht zu sein. Noch immer beklagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit geschlechtsspezifischer Medizin befassen, dass ihre Forschung oft nicht ernst genommen oder als wenig relevant abgetan wird.6) Das erste eigenständige Institut für geschlechtersensible Medizin in Deutschland gibt es erst seit 2007 an der Berliner Charité. Seine Gründerin, Prof. Dr. Dr. Vera Regitz-Zagrosek, musste ihren Forschungszweig gegen erhebliche Vorurteile verteidigen, wie sie der Süddeutschen Zeitung berichtete.7)

Hinzu kommt, dass es Frauen im Gesundheitswesen schwer haben, in Positionen zu gelangen, in denen sie solchen Vorurteilen entgegenwirken könnten. Eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) kam 2020 zu dem Schluss, dass der Frauenanteil in Führungspositionen in der Medizin sogar sinkt und bei gerade mal 29 Prozent liegt. Bei den leitenden Führungskräften an Unikliniken lag er laut Deutschem Ärztinnenbund 2022 gar nur bei 18 Prozent. Auch Patientinnen haben mit Vorurteilen zu kämpfen und werden von Ärztinnen und Ärzten oft nicht ernst genommen, vor allem dann, wenn sie Symptome zeigen, die scheinbar atypisch für eine bestimmte Krankheit sind.8)

Häufig liegt das wohl auch an Wissenslücken. Denn die Erkenntnisse der Gendermedizin kommen in der Praxis nur schleichend an. Ein Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Geschlechterspezifische Medizin9) aus dem Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass nur an 56 bis 70 Prozent der befragten deutschen Hochschulen überhaupt Geschlechter- und Diversitätsaspekte in Lehrveranstaltungen behandelt wurden und gerade einmal 3,7 Prozent der Fakultäten Geschlechteraspekte über das gesamte Curriculum und mit Prüfungsrelevanz lehrten.

Wie lässt sich die Medizin gerechter machen?

Loges ist sich daher sicher, dass letztlich eine Änderung der Gesetzgebung nötig wäre, vor allem im Bereich Klinische Studien. Frauen und Männer müssten gleichermaßen berücksichtigt und in der Auswertung nach Geschlecht unterschieden werden. Zwar hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahren gerade in Europa mit neuen Regelungen wie der Clinical Trials Regulation (CTR) bereits etwas getan. Doch die Anforderungen der CTR an die repräsentative Zusammenstellung von Kohorten sind noch immer sehr schwammig formuliert und müssen außerdem bei einer entsprechenden Begründung im Prüfplan nicht beachtet werden. Schärfer formulierte Gesetze könnten hier helfen. Doch egal, wie sie letztlich in der Praxis umgesetzt wird, geschlechtsspezifische Medizin kann Leben retten – und kommt am Ende allen zugute.